編者按:為貫徹落實全國研究生教育會議精神和《西北工業大學一流研究生人才培養行動計劃》,持續深入樹典型、立標桿、推經驗,總結凝練推廣我校“研究生培養質量提升工程”支持建設項目的好經驗、好做法,發揮優秀項目示范引領和輻射帶動作用,研究生院特推出“研究生培養質量提升”系列文章,以期交流借鑒,共促提升,實現我校研究生教育高水平高質量發展。

一、課程簡介

《藝術審美導賞》課程面向新時代,在政治多極化、文化多元化背景下,圍繞國家發展需求和社會發展需要,結合我校特色,科學優化教學內容、改善教育教學方式,最大限度整合優勢資源,促進相關學科的交叉、滲透,以學生為主體,促進新時代研究生的德智體美勞全面發展,在美育中弘揚中華美育精神,厚植愛國主義情懷、堅定理想信念、堅持美善同行。

二、師資團隊介紹

孫瑜(教授)

本課程組建了以全國首屆高校美育教學指導委員會委員、教育部高等學校文化素質教育指導委員會委員、中國高等教育學會美育專業委員會常務理事孫瑜教授為首的高水平師資團隊。孫瑜教授主持教學成果《“價值引領、多維聯動”理工科高校“三位一體”美育育人模式創新與實踐》獲陜西省2021年高校高等教育教學成果一等獎。孫瑜教授曾獲“陜西高校巾幗建功標兵”、學校“最滿意教師”和“三育人先進個人”等稱號。團隊成員丁卓副教授曾獲評學校“最滿意教師”,陜西省首屆教學創新大賽三等獎;團隊成員孫小迪副教授,曾獲西北工業大學“十育人”(先進個人),學校課程思政優秀教師;團隊成員鄭欣副教授,曾獲學校優秀青年教師,學校課程思政優秀教師等。團隊成員團結奮進,以課程高質量運行來提升研究生培養質量。

丁卓(副教授) 孫小迪(副教授) 鄭欣(副教授)

團隊成員丁卓副教授曾獲評學校“最滿意教師”,陜西省首屆教學創新大賽三等獎;團隊成員孫小迪副教授,曾獲西北工業大學“十育人”(課程育人先進個人),學校首批課程思政優秀教師;團隊成員鄭欣副教授,曾獲學校優秀青年教師,學校課程思政優秀教師等。團隊成員團結奮進,以課程高質量運行來提升研究生培養質量。

三、構建有溫度的課程思政課堂

有機地將社會主義核心價值觀的主旨要義和中華優秀傳統文化內涵恰如其分地融入到課堂教學中,使研究生在對中華優秀傳統文化的熏陶中,堅定文化自信,在對世界文化多元化的了解中,尊重世界文化的多元性,從而推進對人類命運共同體的理解,在中華美育精神的熏染中潛移默化實現育人目標。

1.情感育人

課程組圍繞《藝術審美導賞》美育類情感教育課程特性的定位,設置與教學內容相適應的生動形象的具體場景,通過情境演示、藝術渲染情境、直觀再現情境、角色扮演情境、語言描繪情境等方法,以情景為載體,以意象為核心,為研究生構建、開拓廣闊的想象空間,啟發學生的聯想與想象力,將研究生帶入審美情境,激活審美體驗,實現知、情、意、行相互促進。

2.沉浸體驗

課程組圍繞《藝術審美導賞》課程感性育人的特點,以感性、直觀、生動、有趣的沉浸式體驗,營造符合課程內容的教學氛圍,使學生沉浸其中,充分調動研究生的感官機能,養成良好的審美體驗習慣,加深對美育課程所蘊含的價值觀念、人文精神的接受與理解。讓審美活動在生活中延續,讓美育學習成為終身學習,實現美育潛移默化的育人功能。

3.陶養心靈

以中西審美文化活動為對象,認識美的現象,分析美的形態,在世界審美文化成果的學習互鑒中考察文化內涵,涵養研究生的審美人文素養,傳承和弘揚中華優秀傳統文化。在審美領域中,把握美的規律和本質,陶養美麗心靈,在人生意義和價值追求上貫穿審美理想。

圖1“藝術+”課程思政案例

四、構建多元化教學模式

構建了以學生為主體的多元化教學模式。通過課前、課中、課后教師與學生及時傳遞和反饋信息,能夠雙向延伸課堂教學,幫助學生全程參與,優化教學效果,促進師生溝通多向互動,培養學生獨立自主探索和學習的能力。培養研究生運用美學基礎理論去分析審美現象,讓學生在對美的事物的欣賞中增長知識和智慧,陶冶情操,從而自覺、主動、積極地完善自身,追求更美好的人生。

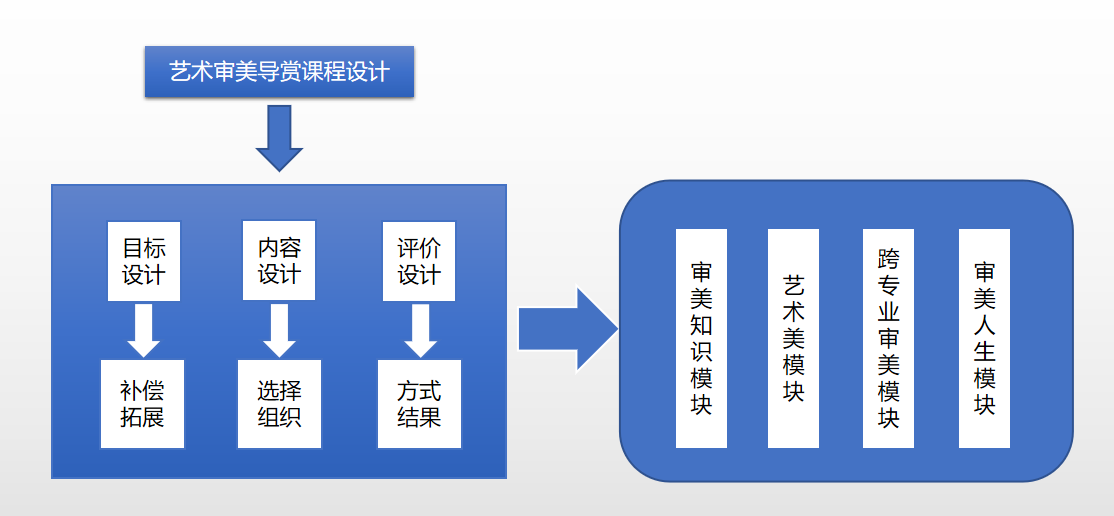

圖2 “藝術審美導賞”課程設計

圖3 多元化教學模式

本課程結合學校學科特色和學情實際,發揮審美教育教學情感性的獨特性優勢,創設情境和沉浸式體驗學習模式,在中國文藝作品的審美內涵、文化精神和思想價值的學習中,潤物無聲地引導學生思考,在價值引領中落實立德樹人根本目標。課程案例加強了學生對中華民族的情感認同,傳承中國優秀傳統文化和中華美育精神,凝聚強大民族精神,塑造完美人格,引導學生具有高遠的精神追求,成就審美人生。同時,在教學各環節的實施中強調“過程思政”。

圖4 學生課堂展示案例

在傳授學科專業知識拓寬學術視野的同時,有效提升研究生的思維創新和探究能力。通過課堂講授、作品欣賞、觀摩考察、實踐體驗等多種形式的教學方法,引導學生發現和感受周圍環境的美,結合作業練習、課外實踐來培養學生的審美感知、欣賞、表現和創造能力。